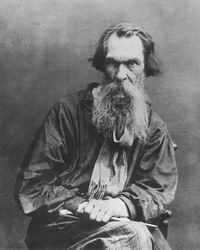

Последний период жизни и творчества

Но все же в живописи Саврасова уже обнаружились черты упадка. Они сказывались в забвении тех драгоценных внутренних качеств, которые играли решающую роль в его отношении к природе, сказывались в спаде профессионального мастерства. Искусство Саврасова мельчало и в своих образах, и в самой живописи. От последнего периода жизни Саврасова до наших дней дошло немалое количество картин и рисунков. Это говорит о том, что Саврасов и в те годы не оставлял занятий живописью, но творческая жизнь его протекала уже неравномерно.

На основании известных нам картин и рисунков художника, относящихся к 80-м и 90-м годам, и писем его, направляемых в Общество Любителей Художеств с просьбой о помощи, - представляется возможность составить список произведений художника, относящихся к этому периоду. Наряду с произведениями, обладающими несомненными художественными достоинствами, среди них есть много слабых, не идущих ни в какое сравнение с картинами 70-х годов.

К достоверным источникам, освещающим последний период жизни Саврасова, следует отнести письма разных лиц, искренне расположенных к Саврасову и взявших на себя заботу о нем и о его семье. Содержание письма Саврасова к Третьякову позволяет почувствовать те жизненные затруднения, в которых оказался художник, лишившись регулярного заработка в Московском Училище Живописи: «Многоуважаемый Павел Михайлович! Вам многое известно из моей жизни, и я может быть в последний раз утруждаю этим письмом Вас: для передвижной выставки у меня приготовлено семь картин: Восход солнца, Ночь в светлое Христово воскресение в Кремле, Лесной пожар, Незабудки, Березовый лес после урагана, Весенний выгон. Первые лучи весны и их немного остается окончить. Я не имею средств устроить мастерскую в Москве и живу в деревне в холодной избе. Не можете ли Вы мне помочь в этом, мне для этого достаточно будет 200 рублей. Павел Михайлович, Вы неоднократно делали мне одолжения, не откажите мне в моем последнем желании, я пишу письмо, находясь в самом крайнем денежном положении...».

В.И.Киндякова, почитательница таланта Саврасова, писала Третьякову о том, что художник после длительного перерыва в августе 1887 года вернулся к занятиям живописью и написал две большие картины: «Поздняя осень» и «Закат солнца на Волге». Обе эти картины вошли в каталог выставки произведений Саврасова в Государственной Третьяковской галерее. Первая из них изображает вид на Москву из окрестного селения в яркий солнечный снежный день. Картина была выполнена художником по этюду с натуры. Но в рисунке переднего плана, жестком и несколько схематичном, всюду ясно выступают слабые стороны исполнения, нарушающие цельность художественного образа.

Вторая картина, написанная, вероятно, по воспоминаниям и старым этюдам, более интересная по композиционному решению, также отличается некоторыми существенными недостатками. В других картинах конца 80-х годов художник часто возвращался к разработке темы прославившей его картины «Грачи прилетели». Но при исполнении новых пейзажей художник часто обнаруживал почти полную утрату своего былого вдохновения. В композиции художественная правда и глубокое знание природы уступали место поверхностному воспроизведению излюбленных мотивов весеннего русского пейзажа.

Однако, одновременно с такими картинами, в тот же период у Саврасова появлялись очень свежие и смелые по решению пейзажи. К ним, несомненно, надо отнести два пейзажа девяностых годов - «Весенний пейзаж» и «Огороды». В маленькой картинке «Весенний пейзаж» (1892, частное собрание) очень просто и поэтично переданы молодые деревья, растущие у разлившегося ручья. Все в этом произведении выполнено на сравнительно высоком художественном уровне, - и сверкающая свежая зелень листвы, и голубизна неба, и легкие очертания далей, мягко выступающие в прозрачном весеннем воздухе. Подобного рода работы можно встретить на всем протяжении творчества художника, начиная с конца 50-х годов. Их появление у Саврасова вполне закономерно, так как интерес к пленэрной живописи естественно вытекал из самого метода художника. По манере исполнения картинка заставляет вспомнить ряд его более ранних работ, таких, как «Пейзаж с дубами», «Пейзаж со стадом» (1874), «Пейзаж со снопами» (1874) и другие. Все они отличаются светлой гаммой, построенной на звучных, очень интенсивных по тону цветах.

Глядя на «Весенний пейзаж», трудно представить, что он написан художником полуслепым, разрушенным жизненными невзгодами; но тем сильнее чувствуешь, какой таился в нем огромной силы талант, который смог сохраниться даже в столь неблагоприятных условиях. Следующая, уже упомянутая картина «Огороды» (Мологовская Художественная галерея) была написана Саврасовым с натуры в 1893 году. Подробное описание картины дано в статье Солмонова. Этюд «Огороды» был написан художником ранней весной в окрестностях Москвы. Удачная композиция этого произведения сообщает всему изображенному большую жизненную выразительность. Несмотря на сравнительно широкую манеру письма, этюд отличается от большинства поздних работ художника серьезной проработанностью.

В 1894 году Саврасовым было исполнено около двадцати рисунков, по большей части несколько измененных повторений его известных картин. Среди рисунков встречаются и мотивы неизвестных волжских пейзажей. Хотя в том же 1894 году, в связи с исполнявшимся пятидесятилетием творческой деятельности, эти рисунки были изданы в специальном альбоме, но Саврасов, несмотря на старания друзей, продолжал оставаться забытым художником, получающим лишь маленькое пособие от Московского Общества Любителей Художеств и помощь от частных лиц.

В 1895 году А.С.Размадзе, обращаясь в письме к П.М.Третьякову с просьбой о помощи для А.К.Саврасова, подробно описывает те жизненные условия, в которых доживал свой век когда-то прославленный художник: «...Старик Алексей Кондратьевич Саврасов в настоящее время доживает свой печальный век в такой бедности, в таком бедственном положении, на которое невозможно смотреть равнодушно. Последние годы он работал по мере сил и мог еще хоть кое-как перебиваться, но вот уже около года, как он ослаб настолько, что работать почти не может; теперешняя жизнь его похожа на медленное умирание. Он получает от Общества ежемесячное пособие в 25 рублей, но можно ли существовать на эти деньги вчетвером, имея двух малолетних детей. Конечно, если обратиться к прошлому, то нельзя не признать, что в теперешнем своем бедственном положении художник виноват сам, что причиной всему послужила его несчастная слабость; но с другой стороны, какой же горькой бедою пришлось ему искупать свою вину. Теперь, когда к концу дней своих ему удалось победить эту слабость, на него поистине жаль смотреть - так ужасно его положение... Адрес Саврасова: между церковью Смоленской Божией Матери и Бородинским мостом, во 2-м Тишинском переулке, дом Разживиной, квартира № 7. 24 декабря 1895 г.».