|

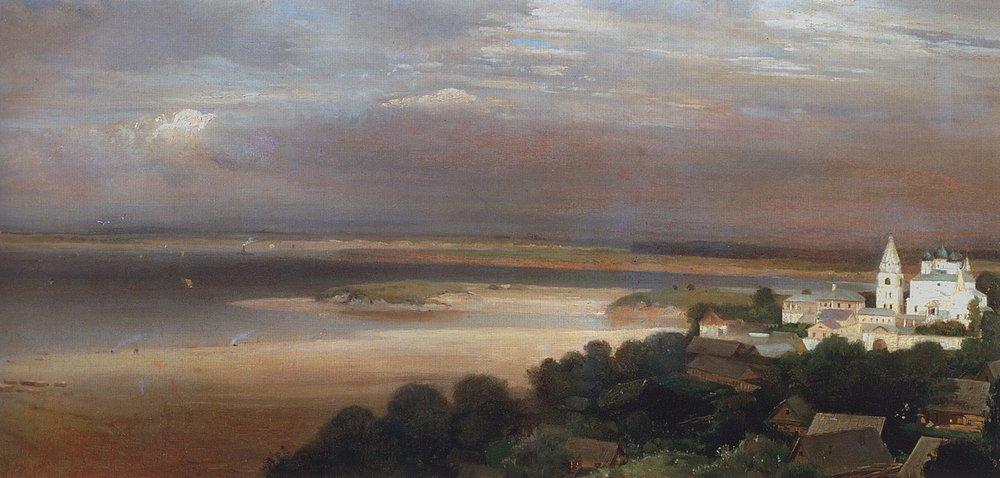

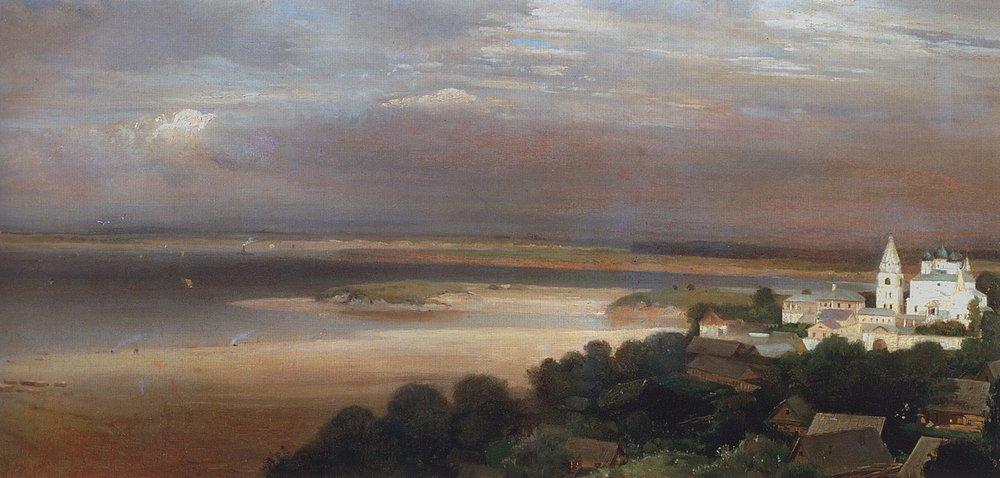

Алексей Саврасов » Картины, живопись » Печерский монастырь под Нижним Новгородом

| | |

|

|

Шедевры русской пейзажной живописи XIX века

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

Эта картина - одно из первых произведений в длинном ряду волжских пейзажей Саврасова. Художник начал работу над ее мотивом во время поездки на Волгу летом 1870 года (сохранился натурный этюд к картине). Первый вариант картины, ныне находящийся в Нижегородском художественном музее, был завершен и даже приобретен П.М. Третьяковым к концу года, но затем дорабатывался автором, датировавшим его 1871 годом. Тогда же был написан и данный вариант композиции, в которой наглядно проявился присущий Саврасову интерес к старинной русской архитектуре, понимание ее живописной красоты, связи с природой.

Художник внимательно и точно передает формы Воскресенского собора, колокольни и стен одной из древнейших и известнейших обителей нижегородского края (Печерский монастырь был основан в XIV веке и славился находившейся в нем чудотворной киевской иконой Богоматери и редчайшими рукописями). В то же время архитектурные памятники оказываются в целостной композиции полотна лишь частью величественной панорамы, органично включающей в себя и расположившиеся на пологом склоне среди палисадников строения слободы, и песчаную отмель, светлый луг на дальнем берегу Волги. Как всегда у Саврасова, в пейзаже очень хорошо написано небо с прорывающимися сквозь тучи лучами солнца.

Картина относится к тем работам художника, которые оказали большое влияние на русских пейзажистов следующего поколения, прежде - всего на Исаака Левитана.

|

|

| | |

Скоро на нашем сайте ("Тайные страницы русской живописи"):

"Начальное художественное образование Валентин Серов прошел под руководством И.Е.Репина. Он учился у него так, как когда-то учились художники Возрождения, работая рядом с мастером - часто над одной моделью. И.Е.Репин передал юному ученику свое жизнелюбие и страсть к живописи, и они упали на благодатную почву. Потом в жизни Валентина Серова была Академия художеств с чистяковской системой преподавания, сочетавшей лучшие традиции академической школы и новое, реалистическое восприятие и изображение натуры. А завершилось все знакомством с классическим искусством в европейских музеях, которые В.Серов посещал еще ребенком, живя с матерью в Париже и Мюнхене. В 1885-1887 годы он осматривал их уже взрослым человеком, профессионально понимающим живопись. Восхищенный и очарованный Венецией, Валентин Серов все же писал в одном из писем невесте: «В нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное».

" - читать полностью »

"Грачи прилетели" - чудесная картина, такая же поэтичная, и в то же самое время печальная и радостная, истинно весенняя, как вступление к «Снегурочке» Римского! Еще зима. Мрачный, сизый горизонт, далекая снежная равнина, старинная церковь, жалкие домики, голые деревья, зябнущие в холодной сырости, почти мертвые от долгого тяжелого сна... И вот чувствуется, как по этой сырой и холодной, мертвой, бесконечной мгле проносится первое легкое и мягкое дуновение теплоты, жизни. И от ласки этого дуновения растаял пруд, встрепенулись, ожили деревья, а снежный саван быстро исчезает. Целая стая веселых птиц примчалась с этим ветром. Они расселись по деревьям и без умолку твердят свою радостную весть о близости весны..." - читать полностью »

"Основная трудность становления творческой личности Саврасова, как и Клодта и Шишкина, заключалась в том, что процесс его формирования происходил в период, когда пейзажный жанр в демократической русской живописи находился еще в стадии становления. Поэтому передвижники первых поколений должны были, каждый в своей области, выступать как первооткрыватели. Но стать первооткрывателями было не легкой задачей. Поэтому-то свойственное Саврасову поэтическое восприятие родной природы облекается в ранних пейзажах художника в неорганичные для него формы академического романтизма. Это и вносило черты противоречивости в раннее творчество Саврасова..." - читать полностью »

|

|

Скоро на нашем сайте ("Тайные страницы русской живописи"):

"Начальное художественное образование Валентин Серов прошел под руководством И.Е.Репина. Он учился у него так, как когда-то учились художники Возрождения, работая рядом с мастером - часто над одной моделью. И.Е.Репин передал юному ученику свое жизнелюбие и страсть к живописи, и они упали на благодатную почву. Потом в жизни Валентина Серова была Академия художеств с чистяковской системой преподавания, сочетавшей лучшие традиции академической школы и новое, реалистическое восприятие и изображение натуры. А завершилось все знакомством с классическим искусством в европейских музеях, которые В.Серов посещал еще ребенком, живя с матерью в Париже и Мюнхене. В 1885-1887 годы он осматривал их уже взрослым человеком, профессионально понимающим живопись. Восхищенный и очарованный Венецией, Валентин Серов все же писал в одном из писем невесте: «В нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное».

" -

Скоро на нашем сайте ("Тайные страницы русской живописи"):

"Начальное художественное образование Валентин Серов прошел под руководством И.Е.Репина. Он учился у него так, как когда-то учились художники Возрождения, работая рядом с мастером - часто над одной моделью. И.Е.Репин передал юному ученику свое жизнелюбие и страсть к живописи, и они упали на благодатную почву. Потом в жизни Валентина Серова была Академия художеств с чистяковской системой преподавания, сочетавшей лучшие традиции академической школы и новое, реалистическое восприятие и изображение натуры. А завершилось все знакомством с классическим искусством в европейских музеях, которые В.Серов посещал еще ребенком, живя с матерью в Париже и Мюнхене. В 1885-1887 годы он осматривал их уже взрослым человеком, профессионально понимающим живопись. Восхищенный и очарованный Венецией, Валентин Серов все же писал в одном из писем невесте: «В нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное».

" -  "Грачи прилетели" - чудесная картина, такая же поэтичная, и в то же самое время печальная и радостная, истинно весенняя, как вступление к «Снегурочке» Римского! Еще зима. Мрачный, сизый горизонт, далекая снежная равнина, старинная церковь, жалкие домики, голые деревья, зябнущие в холодной сырости, почти мертвые от долгого тяжелого сна... И вот чувствуется, как по этой сырой и холодной, мертвой, бесконечной мгле проносится первое легкое и мягкое дуновение теплоты, жизни. И от ласки этого дуновения растаял пруд, встрепенулись, ожили деревья, а снежный саван быстро исчезает. Целая стая веселых птиц примчалась с этим ветром. Они расселись по деревьям и без умолку твердят свою радостную весть о близости весны..." -

"Грачи прилетели" - чудесная картина, такая же поэтичная, и в то же самое время печальная и радостная, истинно весенняя, как вступление к «Снегурочке» Римского! Еще зима. Мрачный, сизый горизонт, далекая снежная равнина, старинная церковь, жалкие домики, голые деревья, зябнущие в холодной сырости, почти мертвые от долгого тяжелого сна... И вот чувствуется, как по этой сырой и холодной, мертвой, бесконечной мгле проносится первое легкое и мягкое дуновение теплоты, жизни. И от ласки этого дуновения растаял пруд, встрепенулись, ожили деревья, а снежный саван быстро исчезает. Целая стая веселых птиц примчалась с этим ветром. Они расселись по деревьям и без умолку твердят свою радостную весть о близости весны..." -  "Основная трудность становления творческой личности Саврасова, как и Клодта и Шишкина, заключалась в том, что процесс его формирования происходил в период, когда пейзажный жанр в демократической русской живописи находился еще в стадии становления. Поэтому передвижники первых поколений должны были, каждый в своей области, выступать как первооткрыватели. Но стать первооткрывателями было не легкой задачей. Поэтому-то свойственное Саврасову поэтическое восприятие родной природы облекается в ранних пейзажах художника в неорганичные для него формы академического романтизма. Это и вносило черты противоречивости в раннее творчество Саврасова..." -

"Основная трудность становления творческой личности Саврасова, как и Клодта и Шишкина, заключалась в том, что процесс его формирования происходил в период, когда пейзажный жанр в демократической русской живописи находился еще в стадии становления. Поэтому передвижники первых поколений должны были, каждый в своей области, выступать как первооткрыватели. Но стать первооткрывателями было не легкой задачей. Поэтому-то свойственное Саврасову поэтическое восприятие родной природы облекается в ранних пейзажах художника в неорганичные для него формы академического романтизма. Это и вносило черты противоречивости в раннее творчество Саврасова..." -

Назад

Назад